구혁 기자2024. 12. 16. 09:12

캡시드 단백질과 강력한 결합

안정적 구조 유지 못하게 방해

새 바이러스 조립되는 것 억제

기존엔 불규칙 투약 내성 생겨

6개월에 1회 접종 편의성 높여

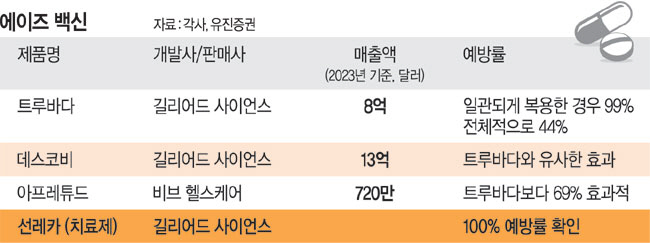

지난 1일 위니 비아니마 유엔 에이즈계획(UNAIDS) 사무총장은 이날 ‘세계 에이즈의 날’을 맞아 미국의 제약회사 길리어드가 개발한 인간면역결핍바이러스(HIV) 백신 ‘레나카파비르’를 환영한다고 밝혔다. 이제 관건은 위험에 처한 나라들이 가격 등의 문제로 이 백신을 사용할 수 있는지 여부라고 그는 덧붙였다.

길리어드는 이미 레나카파비르를 ‘선레카’라는 이름의 HIV 치료제로 미국, 유럽 등에서 판매 중이다. 이미 2022년 12월 FDA로부터 신약으로 승인을 받기도 했다. 치료제로서는 다른 치료제와 함께 병용하는 방식으로 쓰이고 있는데 지난 6월 HIV 감염을 예방하기 위한 ‘노출 전 예방요법’ 임상시험에서 뛰어난 효과를 보이면서 후천성면역결핍증(AIDS) 백신으로도 비상한 주목을 받게 된 것이다. 레나카파비르는 어떤 원리로 HIV를 치료·예방하는 것일까. 기존의 약들과 비교해 무엇이 다르고 어떤 장점을 갖고 있는지 알아본다.

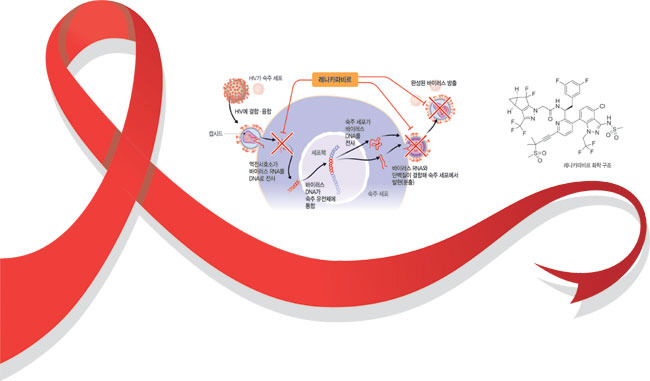

◇‘캡시드’ 단백질 방해해 HIV 증식 막아 = 레나카파비르는 바이러스의 숙주 세포 감염·증식 과정에서 캡시드의 기능을 저해하는 방식으로 감염을 막는다. 캡시드란 바이러스의 유전자를 감싸고 있는 단백질로, 바이러스가 숙주 세포에 접촉해 유전자를 전달하는 과정에서 유전자가 분해되지 않도록 보호하는 역할을 수행한다. 바이러스를 분해하는 효소 등으로부터 보호하고, 이후 숙주 세포의 표면과 접촉해 결합하면 바이러스가 갖고 있던 유전자가 숙주 세포 내로 침투하는 식이다.

HIV는 직경 100㎚의 크기의 바이러스로 면역 세포를 숙주로 증식하는 특성이 있다. 코로나바이러스처럼 디옥시리보핵산(DNA)이 아닌 리보핵산(RNA)을 유전자로 이용하는데, 일반적인 경우 DNA가 RNA로 변화하는 ‘전사’ 과정을 거치지만 RNA 바이러스는 반대로 RNA를 DNA로 바꾸는 ‘역전사’ 과정을 거친다. 이를 위해 RNA 바이러스들은 캡시드 안에 RNA와 함께 역전사에 필요한 효소를 함께 보호하고 있다.

레나카파비르는 캡시드와 강력하게 결합, 캡시드가 안정적인 구조를 유지하지 못하도록 방해한다. 이 과정에서 캡시드가 경화되고 제 역할을 하지 못할 경우 캡시드가 품고 있던 RNA와 역전사효소는 분해될 수밖에 없다. 행여 HIV가 숙주 세포를 감염시켜 바이러스 유전자를 복제하더라도 캡시드가 보호하던 RNA가 역전사해서 DNA로 바뀌는 과정을 방해한다. 새 바이러스로 형성돼 숙주 세포를 뚫고 분출되지 않도록 억제하는 것이다. 요약하면 레나카파비르는 감염 과정에서 바이러스 유전자가 세포에 침투하는 것을 방해하고 증식해서 새 바이러스로 조립되는 것을 방해한다고 할 수 있다.

◇기존 치료제와 다른 기전, 내성 환자에 희망 = 레나카파비르는 기존의 HIV 백신·치료제와는 그 기전이 다르다. 기존의 치료제들은 바이러스 RNA의 역전사 과정이나, 역전사를 통해 DNA로 바뀐 유전자를 숙주 세포 핵에 삽입하는 과정에 관여하는 기전이 많았다. 이 중 가장 높은 효과를 보여왔던 종류의 HIV 치료제는 세포핵 유전체와 바이러스 DNA의 결합을 막는 통합효소 억제제였다.

실제로 2022년 기준 HIV 치료제 시장을 기전별로 보면 통합효소 억제제의 매출이 81%가량을 차지할 정도다. 2013년 개발된 돌루테그라비르나 2021년 개발된 카보테그라비르가 여기 해당한다. 이는 통합효소 억제제가 기존의 다른 기전들보다 안전성·유효성·내약성 등이 우수하기 때문이다. 그러나 최근 세계보건기구(WHO) 보고서에 따르면 내성 위험이 낮은 것으로 알려진 돌루테그라비르를 투약한 전 세계 각국의 환자에게서 임상시험 결과와 달리 내성이 증가했다. 지난 3월 WHO의 HIV 약물 내성 보고서에 따르면 돌루테그라비르는 뛰어난 항바이러스 효과를 보였지만, 임상시험 결과 3% 미만이었던 내성률이 3.9%에서 최대 19.6%까지 이르는 것으로 확인됐다.

레나카파비르는 당초 연구 자체가 내성 환자를 위한 구제 요법으로 개발된 측면이 있고 새로운 기전이기 때문에 기존 치료경험이 많은 환자의 내성 발현을 극복하는 용도로 다른 치료제와 병용할 수 있다. 아울러 HIV 치료제 내성이 발생하는 원인 중 하나로 환자 본인의 불규칙한 투약이 손꼽힌다. 체내 약물 농도가 바이러스를 억제할 수 있는 일정 수준 이상으로 꾸준히 유지되는 것이 중요하나, 환자가 일상생활 과정에서 여러 이유로 투약 주기를 지키지 못할 경우 문제가 된다는 의미다. 대체로 투약 주기가 짧았던 기존 치료제들과 달리 지속 주사제 형태로 개발된 레나카파비르는 6개월에 1회 접종으로 투여하기 때문에 편의성이 상당히 개선됐고, 이 때문에 내성 측면에서도 유리하다.

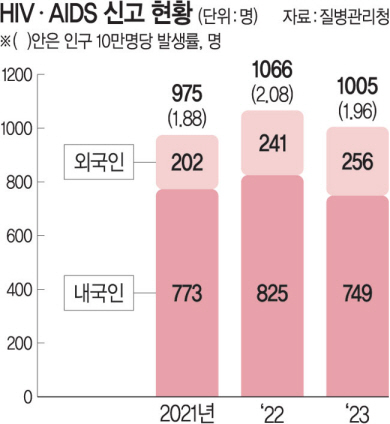

◇국제 연구진 “HIV 감염 2039년까지 증가” = 지난 9일 국제 학술지 ‘랜싯’ 12월호에 따르면, 204개 국가의 의과대 연구진은 지난 1990년부터 2021년까지 각 지역·연령·성별에 따라 HIV 감염자·사망자 수와 추정치 등을 계산한 결과 전 세계 HIV 감염자는 오는 2039년까지 증가해 정점을 찍을 것이라는 결과를 내놨다. 연구결과에 따르면 전 세계 신규 HIV 감염자는 2010년 211만 명에서 2021년 165만 명으로 21.9% 줄었다. 이같이 신규 감염자 수는 감소하고 있지만, 총 감염자 수는 2039년에 최고치인 4억4400만 명을 기록할 것으로 전망됐다. 2050년 전망치는 이보다 1000만 명 정도 줄어든 4억3400만 명이다.

다만 사망자 수는 2010년 119만 명에서 2021년 71만8000명으로 약 39.7% 줄었다. 이는 HIV에 대한 인식 수준과 함께 치료제 보급이 개선됐기 때문이다. 연구진은 내년엔 1억4300만 명의 HIV 감염자와 61만5000명의 사망자가 발생할 것으로 예상했다. 연구진은 “대다수 나라가 2010년 대비 2030년 HIV 발병률과 관련 사망률을 90% 줄이겠다고 했는데 이를 달성하는 국가는 거의 없을 것”이라며 “HIV와 에이즈 감염을 종식하려면 전 세계가 더 지속적이고 실질적인 노력을 해야 할 것”이라고 말했다. 과연 새 백신이 연구진의 예상보다 더 빠른 종식을 불러올 수 있을지는 지켜봐야 할 일이다.

구혁 기자 gugija@munhwa.com

https://v.daum.net/v/20241216091210206

'게이 인생 행복 다듬기' 카테고리의 다른 글

| "몸살인 줄 알았는데..." 키스만 해도 전염, 국내 폭증한 감염병.... 백신도 없다 - 매독 (2) | 2025.03.05 |

|---|---|

| 성관계 후 ‘이 증상’ 나타난다면? 美·日 이어 국내서도 급증 (0) | 2025.02.23 |

| 게이들의 성교육시간 & 이태원 게이바 장면들. (0) | 2024.11.26 |

| 포경수술의 몰랐던 장점! 에이즈 원인균 감염 막아 (0) | 2024.05.29 |

| ‘이 동작’ 자주 하면, 배 들어가고 성 기능 강화… 어렵지 않다는데? (0) | 2024.05.27 |